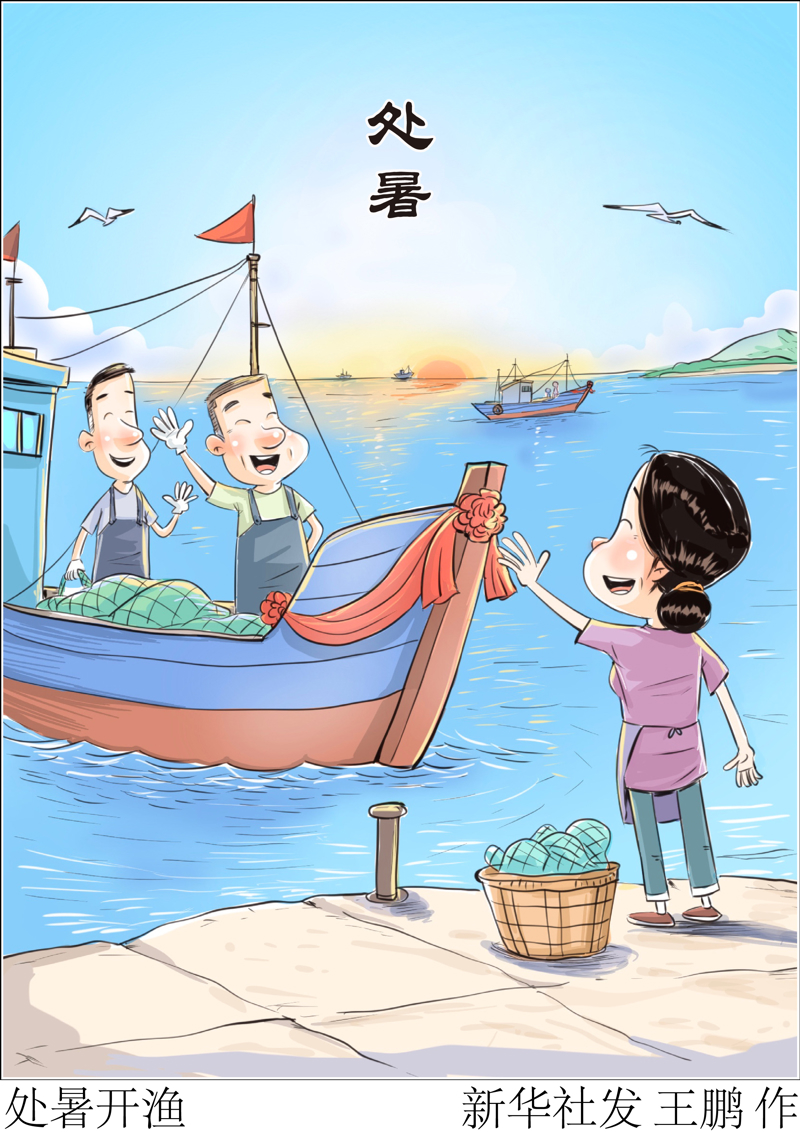

8月23日,正值处暑节气,我国沿海地区再度迎来一年一度的开渔盛宴。为啥老祖宗偏偏选在处暑开渔?咋就不怕气候变化,年年都在此时准点“打卡”?长三角这一带的百姓餐桌上,又能吃上哪些“顶鲜”的水产?

漫画由上海海洋大学毕业生傅钰烨创作。

漫画由上海海洋大学毕业生傅钰烨创作。

今天,上海海洋大学水产与生命学院副教授张玮来解读这份深植于海洋生态规律的千年智慧。

张玮老师(左二)在太湖边指导学生进行水生生物实验。资料照片

张玮老师(左二)在太湖边指导学生进行水生生物实验。资料照片

算准海洋“生物钟”

“处暑通常在公历8月23日前后,将这一天定为开渔时节,绝非偶然,”张玮说,“这是古人顺应海洋生态规律、追求人与自然和谐共生的智慧结晶。”

从海洋生态看,暮春至夏季是众多海洋生物的繁殖黄金期,长江口、东海水域的小黄鱼、银鲳、梭子蟹,以及红虾、竹节虾等经济物种,都会在这一季节集中产卵孵化。到了处暑前后,它们的繁殖高峰期基本结束,此时开渔能最大程度避免捕捞亲鱼,守护海洋生命之源。

同时,夏季丰沛的降雨会把陆地营养物质带入近海,促使浮游生物大量繁殖,为海洋生物打造了天然的“育婴房”。温暖的海水与充足的饵料,让鱼苗、虾蟹幼苗快速生长并育肥,同时贝类、甲壳类(如皮皮虾、梭子蟹等)也迎来高产生长期。

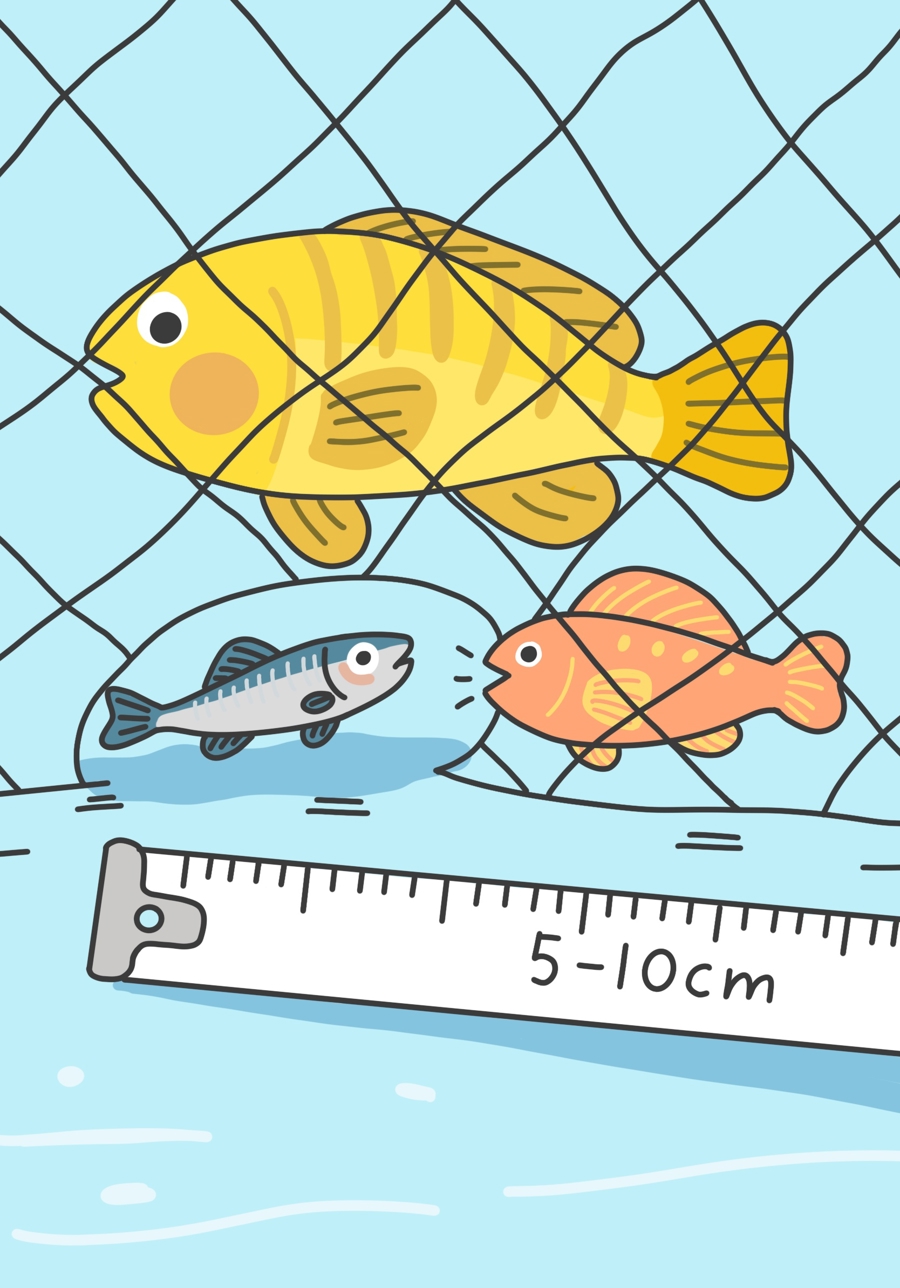

“像大黄鱼、带鱼这些上海人爱吃的鱼,幼鱼从夏天长到处暑,体长能有5-10厘米,刚好能从普通渔网的网眼里‘溜’走。这一下,既不耽误渔民捕鱼,又给小鱼留了长大的机会。”张玮表示,处暑开渔是对海洋生命周期的精准把握——既避开了关键繁殖期以保护亲体和幼苗,又等幼鱼长到相对安全的尺寸,为渔业资源的永续利用打下坚实基础。

傅钰烨漫画。

傅钰烨漫画。

水温上升却有“韧性”

如今,全球多地传统习俗因气候变暖发生改变,但我国沿海的处暑开渔节却历久弥新。这背后,是跨越千年的生态智慧与动态调整的现代管理在共同发力。

“尽管海水温度有所上升,处暑作为幼鱼育成、饵料丰富、渔汛开启的‘黄金窗口’依然有效。”张玮指出,现代渔业通过建立综合性渔业资源监测网络,动态追踪关键经济物种(如带鱼、小黄鱼、银鲳、梭子蟹)的种群数量、洄游路线、产卵场分布及幼鱼补充状况。基于大数据模型分析,渔业管理者得以科学应对产卵期偏移、优化休渔时间窗口以及评估开渔资源基础,并动态调整休渔时间与范围。这一系列举措有效保障了处暑开渔的科学性及渔业资源的可持续利用,使古老的“生态时钟”在现代得以精准校准。

此外,休渔期恰好为渔民提供了修船补网、积蓄力量的时间,处暑开渔则迎来随洋流涌动的秋季鱼汛,如舟山渔场就因冷暖流交汇形成高产,形成“休养-丰收”的可持续循环。

在科技欠发达年代,处暑便是渔民心中的“丰收信标”。如福建连江的祭海典礼,百艘渔船以海为笺、以香为墨,书写对自然的敬畏。这种将生态规律升华为文化仪式的传统,使开渔节成为代际传递的生态教育现场。而今,各地举行的仪式与活动,不仅赋予开渔以浓郁的地域文化色彩,更让这一传统节日成为全民共享、亲子同乐的文化课堂。

处暑“秋补”正当时

处暑也标志着又一批时令水产送上市民餐桌,开启一轮“鲜味接力”。处暑前后的水产不仅风味正浓,更暗含“顺时而食”的养生智慧,无论是尝鲜还是“秋补”,都是难得的好时机。

张玮指出,眼下“六月黄”进入尾声,东海梭子蟹膏满肉肥,大量涌入市场;大闸蟹仍在育肥,待秋分后则膏黄丰盈。虾类中,红虾、竹节虾、滑皮虾弹嫩鲜美,简单烹饪便显其原味;经历休养后的东海带鱼、小黄鱼、鲳鱼,肉质尤为细腻饱满,深受青睐。此外,凉拌海蜇清爽开胃,崇明黄鳝肥美滋补,正是“秋补”好时节。

可以说,处暑开渔,开的是对大海的敬畏,收的是千年智慧滋养的“鲜”。待渔船载着满舱鱼虾归来,百姓餐桌又要被来自“蓝色粮仓”的美味填满。

配资平台排行榜第一名提示:文章来自网络,不代表本站观点。